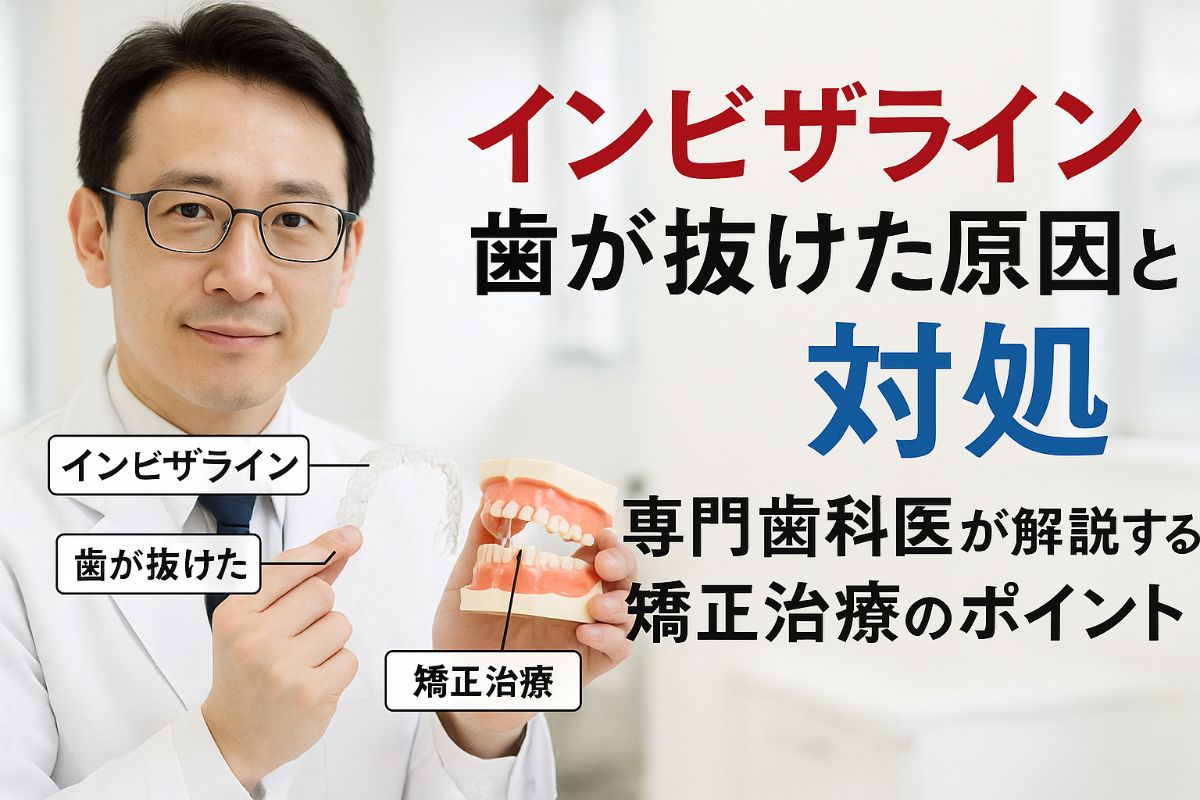

突然、インビザライン治療中に「歯が抜けた」「抜けそう」と感じて、不安で頭が真っ白になっていませんか?実際、国内で矯正治療を受ける方の中でも、歯肉退縮や歯周病が進行した場合、歯がぐらついたり抜けてしまうケースは30代以降の成人患者で増加傾向にあります。

特にインビザラインは取り外し可能なマウスピース型矯正であるため、セルフケアの徹底や歯並びの状態管理が重要です。日本矯正歯科学会の報告によると、矯正治療中の歯肉退縮リスクは約8~10%。早期発見・対応ができれば、多くの方が問題なく治療を継続できています。

「治療を続けられるのか」「抜けた歯をどうすればよいのか」「他の矯正方法と何が違うのか」——そんな疑問を持つ方に向けて、本記事ではインビザライン治療中に歯が抜ける原因から、対処法・最新の補綴治療、予防策まで専門的な視点で徹底解説します。

正しい知識が「後悔しない選択」につながります。この先を読めば、治療中に起こりがちなトラブルを未然に防ぎ、安心して自分らしい笑顔を取り戻すヒントが得られます。

インビザライン矯正ならさいわいデンタルクリニック

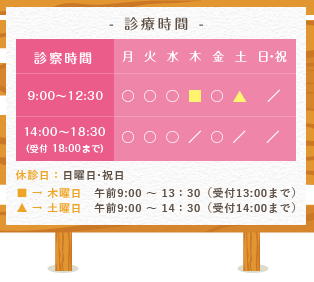

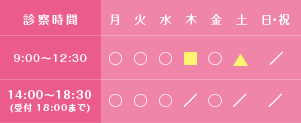

さいわいデンタルクリニックは、北広島市大曲幸町に位置するアットホームな歯科医院で、インビザラインを使った矯正治療に500症例以上の実績があります。デジタル技術を駆使し、3Dスキャナーで精度の高い治療をご提供しています。

当院では一般歯科(むし歯の治療、歯周病の治療、義歯や入れ歯治療)・小児歯科(子どもの虫歯治療、乳歯のトラブル、虫歯予防)・矯正歯科(床矯正治療、インビザライン、マイオブレース)・口腔外科(歯の移植・再植、顎関節症)・審美治療(ホワイトエッセンス)・予防歯科(歯石除去、ブラッシング指導、フッ素塗布)の診療を行っております。気になる症状やお悩みがありましたら、まずはお気軽にご相談ください。

院名:さいわいデンタルクリニック

住所:北海道北広島市大曲幸町4丁目4-2

電話:011-375-6195

インビザライン治療中に歯が抜けた・抜けそうになる原因と基礎知識

インビザライン治療中に歯が抜けた、または抜けそうになる場合には、いくつかの重要な医学的要因が考えられます。特に歯周病や歯肉退縮、歯根吸収などは、治療計画やセルフケア不足などと複雑に関連しています。こうしたリスクを正しく理解し、適切に対処することが歯の健康維持につながります。

インビザライン矯正で歯が抜ける原因の多角的分析 - 歯周病・歯肉退縮・歯根吸収などの医学的背景

インビザライン治療では歯の移動を促すためにマウスピースを使用しますが、この圧力が歯周組織や歯根に影響を及ぼすことがあります。歯周病が進行していると、歯を支える骨や歯肉が弱くなり、歯がグラグラしたり最悪の場合には抜けることもあります。また、歯肉退縮は歯の根元が露出しやすくなり、知覚過敏や抜歯リスクが高まります。歯根吸収は、歯の移動過程で根の一部が吸収されて短くなってしまう現象で、治療計画が適切でない場合に起こりやすくなります。

歯周病が進行した場合の歯の支持組織の変化と抜歯リスク

歯周病が進行すると、歯を支える骨や歯根膜が破壊されます。これにより歯のグラグラ感や抜けるリスクが高まります。特に矯正治療中は歯に力が加わるため、歯周組織の健康状態が不十分な場合は抜歯リスクがさらに増します。

インビザラインによる歯の移動圧が歯根に及ぼす影響と歯根吸収メカニズム

インビザラインは歯に持続的な圧をかけて移動させます。過度な力や長期間の矯正治療は、歯根の一部が吸収される「歯根吸収」を引き起こすことがあります。これにより歯の寿命が短くなる場合があるため、定期的な歯科医師のチェックが不可欠です。

歯肉退縮の症状と治療中に起こりやすい理由

歯肉退縮とは、歯茎が下がり歯根が露出する状態です。矯正中はマウスピース装着や歯の移動により歯肉への負担が増しやすく、歯磨き不足や強いブラッシングも原因となります。知覚過敏や見た目の変化が現れたら早めに対応しましょう。

インビザラインファースト(小児矯正)における歯の抜け方の特徴と注意点 - 乳歯脱落と永久歯の生え変わり

小児矯正「インビザラインファースト」では、乳歯が自然に抜けて永久歯に生え変わる時期と治療が重なるケースが多く見られます。治療中に乳歯が抜けること自体は問題ありませんが、抜けた後のスペース管理や永久歯の正しい誘導が重要です。

乳歯が抜けない・抜けた後の対応策

乳歯がなかなか抜けない場合は無理に抜かず、歯科医院で相談しましょう。抜けた場合はスペースが適切に保たれているか、永久歯が正しく生えてくるかを歯科医師が確認します。必要に応じてマウスピースを調整します。

小児の歯肉退縮・歯周炎のリスク管理方法

小児でも歯肉退縮や歯周炎が起こることがあります。正しい歯磨き方法や定期的な歯科チェックにより、リスクを最小限に抑えることが可能です。成長期ならではのケアが求められます。

インビザラインとワイヤー矯正の歯への負担比較 - 抜けそうになるリスクの違いと管理のポイント

インビザラインとワイヤー矯正は、それぞれ歯や歯肉に与える負担やリスクが異なります。下記の表で比較します。

|

項目

|

インビザライン

|

ワイヤー矯正

|

|

圧力の加わり方

|

マイルドで均一

|

点で強い力が加わることも

|

|

歯肉退縮リスク

|

やや低い

|

やや高い

|

|

歯根吸収リスク

|

適切管理で低減

|

長期治療で増加

|

|

セルフケアの難易度

|

取り外しで楽

|

ワイヤー周辺は磨き残しやすい

|

取り外し可能なマウスピースのメリット・デメリット

メリット

-

取り外し可能で清掃しやすい

-

食事や歯磨きがストレスなくできる

デメリット

-

装着時間を守らないと効果減少

-

紛失や破損リスクがある

ワイヤー矯正に比べて注意すべきセルフケアのポイント

インビザラインはセルフケアのしやすさが特徴ですが、装着時間の厳守とマウスピース自体の清潔保持が重要です。毎回の食後には歯をしっかり磨き、マウスピースも専用洗浄剤で清潔を保つことがトラブル予防につながります。

歯が抜けた・抜けそうな時の適切な対処法と治療継続の判断基準 - 安全な対応策を詳細に解説

インビザラインなどのマウスピース矯正中に歯が抜けた、または抜けそうなときは、焦らず冷静に対応することが大切です。歯が抜けた直後の対処や、歯科医院への相談タイミング、治療継続の判断ポイントを正しく理解しましょう。以下に、歯が抜けた際の具体的な対処法や注意点を詳しく解説します。

歯が抜けた直後にやるべきこと・避けるべき行動

歯が抜けた直後は、まず落ち着いて下記の対応を行いましょう。

-

抜けた歯は根元を触らず、乾燥させないように保存

-

激しいうがいや、指で歯茎を触る行為は避ける

-

すぐに歯科医院を受診する準備をする

歯が抜けたときの行動は、その後の治療成否に大きく関わります。無理に元に戻そうとせず、正しい応急処置を心がけてください。

抜けた歯を保存する方法と応急処置の手順

抜けた歯は状態が良ければ再植できる場合があります。保存方法としては以下の手順が有効です。

|

手順

|

詳細説明

|

|

歯の根元は触らずに持つ

|

歯の根元には歯根膜が付着しているため、触れずに扱う

|

|

生理食塩水や牛乳に浸す

|

乾燥させないために最適。なければ口の中(頬の内側)で保持することも可能

|

|

ガーゼで軽く圧迫止血

|

出血がある場合は清潔なガーゼで軽く押さえる

|

|

できるだけ早く歯科医院へ持参

|

保存状態が良好なほど再植の可能性が高まる

|

自宅に生理食塩水がない場合は牛乳で代用が可能です。水道水は避け、できるだけ早く専門医へ持参しましょう。

マウスピースの装着継続で起こるリスクと判断ポイント

歯が抜けた状態でマウスピースを装着し続けると、以下のようなリスクが生じます。

-

歯茎や周囲組織への過度な圧力による損傷

-

矯正治療計画のズレや歯列不正の進行

-

感染のリスク増加

抜けた歯のスペースが変化しているため、マウスピースが合わなくなる場合も多いです。装着を続けるべきかは、必ず歯科医師の指示に従いましょう。

早期に歯科医師へ相談するべき症状の見分け方

歯が抜けた・抜けそうな場合、以下の症状が出たらすぐに歯科医院へ連絡しましょう。

-

強い痛みや腫れが続く

-

歯茎から膿が出ている

-

歯のグラグラが急激に悪化した

-

知覚過敏や噛むときの痛みが強い

これらは歯周病や炎症、歯根破折など重大な問題のサインです。早期対応が後遺症予防や治療成功率向上につながります。

知覚過敏・歯肉の腫れ・強い痛みが出た場合の緊急対応

知覚過敏や腫れ、激しい痛みが出た場合は、無理に歯を触らず、できるだけ安静に保つことが大切です。冷水や刺激の強い食事は控え、歯科医院が開くのを待ちましょう。夜間や休日は急患対応の歯科を利用するのも有効です。

治療計画の見直し・調整が必要なケースと再設計の流れ

歯が抜けた場合、矯正治療の計画を見直す必要があります。再設計には下記のような流れがあります。

-

抜けた歯の部位や本数を検査・確認

-

矯正装置(マウスピース)の再作製や調整

-

インプラントやブリッジなど補綴治療の検討

-

治療期間や費用の再計算・説明

患者の状態や希望に合わせて最適な方法が選択されます。治療の継続を安全に進めるため、担当医としっかり相談しましょう。

抜歯後の治療計画変更、矯正装置の調整例

|

ケース

|

主な対応策

|

|

前歯が抜けた場合

|

補綴(インプラント・ブリッジ)+マウスピース再設計

|

|

奥歯が抜けた場合

|

咬合やスペース調整、装着期間見直し

|

|

乳歯が抜けた子供の矯正

|

永久歯の生え変わり時期に合わせ計画を再設定

|

抜けた部位や年齢により対応は異なります。安全で確実な治療継続には、専門医の診断が欠かせません。

抜けた歯の補綴治療と矯正治療の継続可能性 - 選択肢とそれぞれのメリット・デメリット

インビザライン治療中に歯が抜けた場合、矯正治療の継続と機能・審美性の回復を両立させるためには、抜けた部位の補綴治療が重要です。補綴治療の選択肢にはインプラント、ブリッジ、義歯があり、それぞれのメリットとデメリットを正しく理解することが大切です。矯正治療の継続可否は歯の抜けた箇所や本数、残存歯と歯周組織の状態によって異なります。治療プランは個別に最適化されるため、担当医師と十分に相談しましょう。

インビザライン治療継続の条件と制限

インビザラインはマウスピースを用いて歯を動かす治療方法ですが、歯が抜けた場合は治療計画の再検討が必要です。特に、抜けた歯の周辺組織の健康状態や残存歯の数が大きな判断ポイントとなります。

-

歯の本数が十分残っている場合

治療継続が可能なケースが多く、抜けた部位には補綴治療を併用します。

-

複数本抜けた場合や歯周病が進行している場合

矯正治療を一時中断し、歯周治療や補綴治療を優先することが推奨されます。

-

抜けた歯が前歯など審美的に重要な部位の場合

仮歯やインプラントによる早期のスペース回復が必要です。

治療の可否や方法は、歯科医師による精密な診断が前提となります。

歯の支持組織の状態別の治療可能性判断

|

状態

|

矯正治療継続可否

|

推奨される対応

|

|

歯周組織が健康

|

継続可能

|

補綴治療を並行して実施

|

|

軽度の歯周病

|

状態改善後、慎重に継続

|

歯周治療後に矯正を再開

|

|

重度の歯周病や骨吸収あり

|

一時中断・再評価

|

歯周治療・補綴治療を優先

|

抜けた歯の補綴方法の解説(インプラント・ブリッジ・義歯)

歯が抜けた場合の補綴方法には主に以下の3つがあります。

-

インプラント

顎の骨に人工歯根を埋め込み、被せ物を装着する方法。自然な見た目と高い耐久性を持ちます。

-

ブリッジ

両隣の歯を削り、橋渡しする形で人工歯を固定する方法。短期間で仕上がるのが特長です。

-

義歯(入れ歯)

取り外し可能な人工歯。多数歯が失われた場合や、他の治療が難しい場合に選択されます。

それぞれの適用条件と耐用年数・メンテナンスのポイント

|

補綴方法

|

適用条件

|

耐用年数の目安

|

メンテナンスの注意点

|

|

インプラント

|

顎骨が十分ある場合

|

約10年以上

|

定期的な歯科検診とセルフケアが必須

|

|

ブリッジ

|

両隣の歯が健康な場合

|

約7~10年

|

支台歯の虫歯や歯周病予防が重要

|

|

義歯

|

多数歯欠損の場合

|

約5年

|

定期調整と清掃を徹底

|

成人と子供で異なる治療アプローチ

矯正治療中の抜歯対応は、成人と子供で方針が異なります。成人は永久歯が生え揃っており、審美性や機能回復を重視した補綴治療が必要です。一方、子供の場合は乳歯が抜ける時期や成長発育を考慮して矯正計画を調整します。抜けた部位のスペース確保や永久歯の萌出誘導など、将来を見据えた治療が行われます。

インビザラインファーストにおける乳歯抜け後の矯正戦略

インビザラインファーストは、主に子供の混合歯列期に適用される矯正治療です。乳歯が抜けた場合には、以下のポイントに注意します。

-

永久歯の萌出スペースを確保するための計画修正

-

歯の位置誘導や歯列弓拡大を柔軟に対応

-

定期的な経過観察と治療計画の見直し

インビザラインファーストでは、成長発育に合わせた柔軟な戦略が重要です。

抜歯後の審美性・機能回復を考慮した治療プラン例

矯正治療中に歯が抜けた場合、見た目と噛む機能の両立を重視した治療プランが求められます。例えば、前歯が抜けたケースでは仮歯を装着し、審美性を維持しながら矯正を継続することが可能です。奥歯の場合は咬合バランスと咀嚼機能の回復を優先し、適切な補綴方法を選択します。担当医と相談し、複数の選択肢から最適な治療計画を提案してもらうことが重要です。

インビザライン治療中に起こる歯肉退縮・歯根吸収などの合併症の予防と早期発見法

歯肉退縮の初期症状と検査方法

歯肉退縮はインビザライン矯正中に起こりうる合併症の一つです。早期に発見することが大切であり、以下のような初期症状に注意しましょう。

-

歯が長く見える

-

歯茎のラインが不揃いになる

-

歯の根元に違和感や冷たいものへの知覚過敏が生じる

歯科医院での定期的なチェックでは、歯茎の状態や出血の有無、歯と歯茎の境目の隙間(歯周ポケット)の深さなどを測定します。早期発見と日常的なセルフチェックが、症状の進行を防ぐポイントです。

知覚過敏・歯茎の形状変化のセルフチェックガイド

日常のセルフチェックはとても重要です。鏡で歯茎のラインを観察し、普段と違う形状や色の変化がないかを確認してください。歯磨きの際にしみる感覚や出血がある場合も要注意です。

セルフチェックポイントリスト

-

歯の根元が露出していないか

-

歯茎が赤く腫れていないか

-

歯磨き時に出血がないか

-

冷たいものを食べたときにしみるか

これらの症状が現れた場合は、早めに歯科医院で相談することをおすすめします。

歯根吸収のリスクファクターと定期検査の重要性

歯根吸収は、矯正治療による歯の移動が強すぎたり、個人の骨の状態によって発生することがあります。特にインビザラインやワイヤー矯正では、過度な力が加わるとリスクが高まるため注意が必要です。歯根吸収が進行すると、歯の根が短くなり、最悪の場合は抜けてしまうこともあります。

主なリスクファクター

-

強すぎる矯正力

-

治療期間が長い場合

-

既往症や骨の質が弱い場合

歯根吸収は自覚症状が乏しいため、定期的な歯科医院での検査が不可欠です。

レントゲン検査・歯周ポケット測定の役割

歯根吸収や歯肉退縮の早期発見には、レントゲン検査と歯周ポケット測定が非常に有効です。

|

検査方法

|

役割・ポイント

|

|

レントゲン検査

|

歯根の長さや骨の状態を確認し、吸収の進行度を把握

|

|

歯周ポケット測定

|

歯と歯茎の隙間を測定し、歯周病や退縮の進行度を評価

|

これらの検査は矯正治療中の合併症を早期に発見し、適切な対策につなげます。

セルフケアでできる予防策の具体例

合併症を予防するためには、毎日のセルフケアが不可欠です。特に矯正中は、マウスピースやワイヤーの周りに汚れがたまりやすいため、丁寧なケアを心がけましょう。

セルフケアの具体例

-

柔らかめの歯ブラシを使い、優しい力で磨く

-

フロスや歯間ブラシで歯と歯の間も清掃

-

マウスピースは毎回洗浄し、清潔を保つ

-

食後は早めに歯磨きを行う

-

砂糖の多い食品や粘着性のあるお菓子は控える

これらを習慣化することで、歯肉退縮や歯根吸収のリスクを下げられます。

正しい歯磨き方法・マウスピースの衛生管理

正しい歯磨きとマウスピースの管理は、治療の成功に直結します。マウスピースは専用の洗浄剤を使い、毎日しっかり洗いましょう。歯磨きは歯茎を傷つけないよう45度の角度で優しく行うのがコツです。

-

歯ブラシは1~2か月ごとに交換

-

マウスピースは熱湯消毒を避ける

-

定期的に歯科医院でクリーニングも受ける

清潔を保つことで、虫歯や歯周病のリスクも減らせます。

定期的な歯科医院受診とプロフェッショナルクリーニングの効果

矯正治療中は、定期的な歯科医院の受診がとても重要です。プロフェッショナルクリーニングでは、日常のセルフケアでは取りきれない歯石やプラークも確実に除去できます。

|

項目

|

効果

|

|

歯科医院での定期検診

|

合併症の早期発見・治療計画の見直しに役立つ

|

|

プロフェッショナルクリーニング

|

歯石・バイオフィルム除去で歯周病予防

|

通院の頻度は医師の指示に従いましょう。治療中の異常や気になる症状は、早めの相談が安心への第一歩です。

インビザライン治療中の生活習慣が歯の健康に与える影響と改善策 - 実践的セルフケア指導

インビザライン治療中は、生活習慣が歯や歯茎の健康に大きく影響します。日々の行動が歯肉退縮や歯のぐらつき、さらには歯が抜けそうになるリスクを高めることもあるため、正しい知識と実践的なセルフケアが重要です。以下のポイントを押さえることで、健康な口元を維持しながら矯正治療を安全に進めることができます。

食生活の見直しポイント - 歯を守るために避けるべき食品と飲料

食事内容は歯の健康に直結します。特に矯正中は歯や歯茎が敏感になりやすく、誤った食習慣がトラブルの原因となることもあります。

硬い食べ物・糖質過多飲料の影響と代替案

|

避けるべき食品・飲料

|

歯への影響

|

代替案

|

|

硬いせんべい・ナッツ類

|

歯や歯茎への過度な負担

|

柔らかい煮物や蒸し料理

|

|

キャラメル・グミ

|

装置や歯に付着しやすく虫歯リスク

|

ヨーグルトやプリン

|

|

砂糖入り清涼飲料・スポーツドリンク

|

歯垢・歯石の原因、歯肉退縮リスク

|

水や無糖のお茶

|

ポイント:

禁煙習慣と口腔環境の関係

喫煙は歯周病や歯肉退縮を進行させる大きなリスク要因です。インビザライン治療中は特に口腔環境に注意が必要です。

喫煙が歯周病・歯肉退縮を促すメカニズム

-

血行不良: ニコチンにより歯茎の血流が悪化し、組織の修復力が低下します。

-

免疫力低下: 喫煙で口腔内の免疫が落ち、歯周病菌が増殖しやすくなります。

-

歯肉退縮促進: 長期喫煙は歯茎の減退を早め、歯が抜けやすくなります。

禁煙は歯だけでなく全身の健康にも直結します。治療中の禁煙を強く推奨します。

マウスピースの正しい取り扱いと装着ルール

マウスピース矯正の成功には、正しい装着と衛生管理が欠かせません。

装着時間の確保と洗浄方法の詳細

-

装着時間の目安: 1日20時間以上の装着が理想です。外す時間は食事や歯磨き時のみに限定しましょう。

-

洗浄方法:

-

毎食後に水洗いし、1日1回は専用洗浄剤で洗浄します。

-

歯ブラシでやさしく汚れを落とし、熱湯は変形の原因となるため避けてください。

適切な装着とケアを徹底することで、歯の移動が計画通りに進み、トラブルを未然に防げます。

ストレスや睡眠不足が矯正治療にもたらす影響

ストレスや睡眠不足は、歯ぎしりや免疫力の低下を招き、矯正治療の進行に影響を及ぼします。

-

歯ぎしりの増加: 無意識のうちに歯に強い力がかかり、歯がグラグラしたり、歯肉退縮のリスクが高まります。

-

免疫力低下: 睡眠不足は口腔内の細菌繁殖を抑えにくくし、歯周病や虫歯の発症リスクが上がります。

-

セルフケアの質低下: 疲労やストレスで歯磨きが不十分になりやすいため、日々の習慣を意識的に守ることが重要です。

日常から意識したセルフケアと生活習慣の見直しが、インビザライン治療の成功と健康な歯の維持につながります。

矯正治療中に起こりやすいトラブルケースと回避策 - 失敗事例から学ぶ注意点

歯がぐらつく・抜けそうになる失敗例の分析

矯正治療中、歯がぐらついたり抜けそうになると不安を感じる方が多くいます。特にインビザラインやマウスピース矯正を行っている場合、歯の動きに伴う一時的なぐらつきは一般的ですが、強いぐらつきや違和感が長期間続く場合は注意が必要です。主な原因としては、歯周病や歯肉退縮、過度な力がかかった場合、または矯正計画に無理があるケースなどが挙げられます。下記のテーブルで主なリスク要因と対応策を整理しました。

|

リスク要因

|

よくある症状

|

主な対策

|

|

歯周病

|

歯茎の腫れ・出血

|

早期に歯科受診

|

|

セルフケア不足

|

口腔内の汚れ・炎症

|

正しいブラッシング

|

|

治療計画の不備

|

強いぐらつき

|

再診断・見直し

|

|

長引く痛み・違和感

|

継続する痛み

|

医師へ相談

|

強いぐらつきや抜け落ちそうな場合は、早めに専門医へ相談することが最も重要です。

不適切な装着・セルフケア不足による影響

矯正装置の不適切な装着やセルフケア不足は、歯ぐきや歯に大きな負担を与えます。マウスピースの装着時間が短かったり、正しく装着されていなかったりすると、歯の移動が不安定になり、ぐらつきや痛みが生じやすくなります。また、清掃が不十分だと歯周病や虫歯リスクが高まり、最悪の場合歯が抜ける原因にもなります。

-

毎日の歯磨きの徹底

-

マウスピースの適切な装着・手入れ

-

定期的な歯科検診

これらを習慣化することで、トラブルの多くは予防できます。特に夜間の装着忘れや、装置の不衛生には十分注意が必要です。

アタッチメントのトラブルとその対処法

アタッチメントはインビザライン治療で歯を正しく動かすために重要な役割を果たしますが、外れやすい・取れやすいといったトラブルも起こりやすいです。外れたまま放置すると、計画通りに歯が動かず治療が長引く可能性があります。主な対策としては、硬い食べ物を避ける、装置の着脱時は丁寧に行うことが挙げられます。

|

トラブル例

|

原因

|

予防策

|

|

アタッチメント脱落

|

硬い食事・衝撃

|

柔らかい食事を選ぶ

|

|

装着時の力加減

|

無理な着脱

|

ゆっくり丁寧な着脱を心がける

|

|

取れたまま放置

|

受診の遅れ

|

早めに歯科医院へ連絡・再装着依頼

|

外れた場合は放置せず、すみやかに歯科医院で対応してもらいましょう。

外れやすいケースの特徴と予防策

アタッチメントが外れやすい方には共通点が見られます。

-

硬い食べ物を好む

-

装置の着脱が雑

-

アタッチメントの形状や位置の問題

予防には、食事と着脱の注意、定期的なチェックが欠かせません。特に歯科医師の指示を守り、異常を感じたらすぐ相談しましょう。

治療後の後戻りとその防止策

矯正治療が終わった後に歯並びが元に戻ってしまう「後戻り」は、リテーナーの装着不足が主な原因です。リテーナーは歯の位置を安定させるため、医師の指示通りに装着することが重要です。特に治療後1年はリテーナーの使用を怠らないようにしましょう。

|

後戻りの原因

|

主な症状

|

防止策

|

|

リテーナー未装着

|

歯並びが崩れる

|

決められた時間装着

|

|

装着期間の短縮

|

噛み合わせの違和感

|

医師と相談し調整

|

|

紛失・破損

|

装着できない

|

早めに再作製を依頼

|

リテーナーの役割と使用上の注意

リテーナーは、歯の戻りを防ぐための装置です。使用時は以下の点を意識しましょう。

-

指示通りの装着時間を守る

-

汚れを放置しない

-

違和感や痛みがあればすぐ相談

正しいケアと装着で、美しい歯並びを長く維持できます。

矯正中に起こる痛みや違和感の原因と対処法

矯正治療中に感じる痛みや違和感の多くは、歯が動く過程で起こる一時的なものです。しかし、強い痛みや長引く違和感はトラブルのサインとなるため注意が必要です。主な原因と対処法をリストでまとめます。

清潔な口腔環境と正しい装着を心がけ、異常があれば早めの受診を意識しましょう。

実際の症例紹介と専門家の声から見るインビザライン治療の現実と対策

成人患者の歯が抜けたケースと対応策の詳細

インビザライン治療中に歯が抜けた場合、原因の把握と迅速な対応が重要です。特に成人の場合、歯周病や歯肉退縮が進行しているケースが多く、矯正力によって歯がぐらつきやすくなります。以下のような失敗例とその対応策を知っておくことで、リスクを最小限に抑えることが可能です。

|

主な原因

|

詳細

|

推奨対応

|

|

歯周病・歯肉退縮

|

歯を支える骨や歯茎が弱くなり、歯が抜けやすくなる

|

歯周治療・定期検診

|

|

過剰な矯正力

|

矯正力が強すぎて歯根吸収が進み抜けやすくなる

|

矯正計画の見直し

|

|

虫歯・歯根破折

|

虫歯や歯根の破折に気づかず治療を進めてしまう場合

|

虫歯治療・抜歯の検討

|

ポイント

失敗原因・治療の見直し例

失敗の多くは、歯周病の見逃しや治療計画の不適切さに起因します。矯正開始前に歯周組織の状態を十分評価せず、治療を強行したことで歯が抜けるリスクが高まった例もあります。

対策

-

矯正前後の定期的な歯周組織チェック

-

症状が出たらすぐに主治医へ相談

小児患者における乳歯脱落と歯肉退縮の症例

小児の場合、乳歯が自然に抜ける時期と矯正治療が重なることがあります。インビザラインファーストを使用するお子さまでは、乳歯が抜けた際にマウスピースが合わなくなったり、歯肉退縮が気になるケースもあります。

|

ケース

|

起こりやすい問題

|

対応策

|

|

乳歯の自然脱落

|

マウスピースが合わなくなる

|

新しいマウスピース作製

|

|

歯肉退縮

|

歯茎が下がる、知覚過敏が起こる

|

歯磨き指導・食生活見直し

|

成功例のポイント

成功例・改善例のポイント

-

定期的な受診とセルフケアの徹底により、重篤なトラブルを防止

-

食後の歯磨きやフロスの利用、硬いものを避ける食事などが重要です

-

乳歯が抜けた場合も、焦らず歯科医院に相談し、最適な対策を実施

歯科医師によるインビザライン治療での注意点とアドバイス

インビザライン治療では、歯根吸収や歯肉退縮、歯が抜けるリスクの早期発見が非常に大切です。専門家は、治療計画の柔軟な修正や患者さんごとのリスク評価を重視しています。

|

注意点

|

解説

|

|

矯正前の歯周状態の十分な評価

|

歯周病が潜在していないかを精査

|

|

治療中の定期検診の重要性

|

ぐらつきや歯肉退縮の早期発見

|

|

適切なセルフケアの指導

|

歯磨き・フロスの方法や頻度

|

患者が陥りやすい落とし穴と正しい知識

-

治療中の違和感や痛みを放置しないこと。少しでも異変を感じたら速やかに歯科医院へ相談しましょう。

-

ネットの体験談や知恵袋だけを鵜呑みにせず、信頼できる専門医の指示に従うことが大切です。

-

矯正治療は一人ひとりの状態に合わせた個別対応が不可欠。自己判断せず、必ず主治医に経過報告を行いましょう。

インビザライン矯正ならさいわいデンタルクリニック

さいわいデンタルクリニックは、北広島市大曲幸町に位置するアットホームな歯科医院で、インビザラインを使った矯正治療に500症例以上の実績があります。デジタル技術を駆使し、3Dスキャナーで精度の高い治療をご提供しています。

当院では一般歯科(むし歯の治療、歯周病の治療、義歯や入れ歯治療)・小児歯科(子どもの虫歯治療、乳歯のトラブル、虫歯予防)・矯正歯科(床矯正治療、インビザライン、マイオブレース)・口腔外科(歯の移植・再植、顎関節症)・審美治療(ホワイトエッセンス)・予防歯科(歯石除去、ブラッシング指導、フッ素塗布)の診療を行っております。気になる症状やお悩みがありましたら、まずはお気軽にご相談ください。

院名:さいわいデンタルクリニック

住所:北海道北広島市大曲幸町4丁目4-2

電話:011-375-6195

さいわいデンタルクリニックについて

さいわいデンタルクリニックは、北広島市大曲幸町に位置するアットホームな歯科医院で、患者様のさまざまな歯科のお悩みに対応しています。 当院は、インビザラインを用いた歯の矯正治療において北海道屈指の症例実績を誇り、500症例以上の経験を持っています。他院では受けて頂けない難しいとされる症例にも対応可能で、短期間での治療や幅広い価格帯でのご提案が可能です。

特に、近年のデジタル化の波に乗り、口腔内3Dスキャナー「アイテロ」を導入しており、マウスピース矯正や前歯用矯正の精度が向上しています。 さらに、当院の特性を活かしたホワイトニングもご提供しております。

また、クリニックは持続可能な開発目標(SDGs)にも取り組み、患者様の健康寿命の促進や環境に配慮した治療を目指しています。 働きやすい環境の実現にも力を入れ、ホワイト企業認定ゴールドの認定を受けています。 患者様が安心して通院できるよう、日々の治療に真摯に取り組んでいます。

他院との違い

マウスピース矯正は、従来の方法とは違い、交換式のマウスピースを使用して歯を整える治療法です。 この手法は導入が容易であるため、多くの歯科医院で手頃な価格で提供されるようになっています。 ただし、マウスピースがシンプルで手軽だからと、位置やアクセスの良さだけで歯科医院を選ぶと、歯の動きに関する知識や特定の技術の経験が不足している医院での治療は、時として矯正の失敗につながることがあるという事例が増加しています。

マウスピース矯正は一見シンプルに見えますが、その成果は歯科医師の経験や実績に大きく左右されます。 特定の技術の実績、治療の管理方法、矯正歯科の全体的な知識や技術を持つ医院での治療が、成功への鍵となる要素です。

当院では、インビザライン矯正の実績も豊富なため、他院では受けて頂けない難しいとされる症例にも対応可能で、短期間での治療や幅広い価格帯でのご提案が可能です。

医院概要

医院名・・・さいわいデンタルクリニック

所在地・・・〒061-1270 北海道北広島市大曲幸町4丁目4-2

電話番号・・・011-375-6195